Geht besser

Wieso nicht das Alltägliche angenehm gestalten?

Die üblichste Art des Menschen zur Fortbewegung ist, zu Fuß zu gehen – als Mobilitätsform erfährt das Zufußgehen trotzdem und vielleicht auch gerade deswegen weniger Aufmerksamkeit als andere. Die WHO hat ihre Empfehlungen für die tägliche Schrittmenge erst in diesem Jahrtausend abgegeben. Die Stadtplanung stellte sich lange FußgängerInnen vor allem als jene vor, die Kürzestdistanzen zwischen anderen Mobilitätsformen überwinden – oder als Spazierende.

Von einzelnen kaum beachteten Ausnahmen abgesehen sind zivilgesellschaftliche Organisationen, die Verbesserungen für den Fußverkehr erreichen wollen, erst in den vergangenen fünf bis zehn Jahren sichtbar auf den Plan getreten.

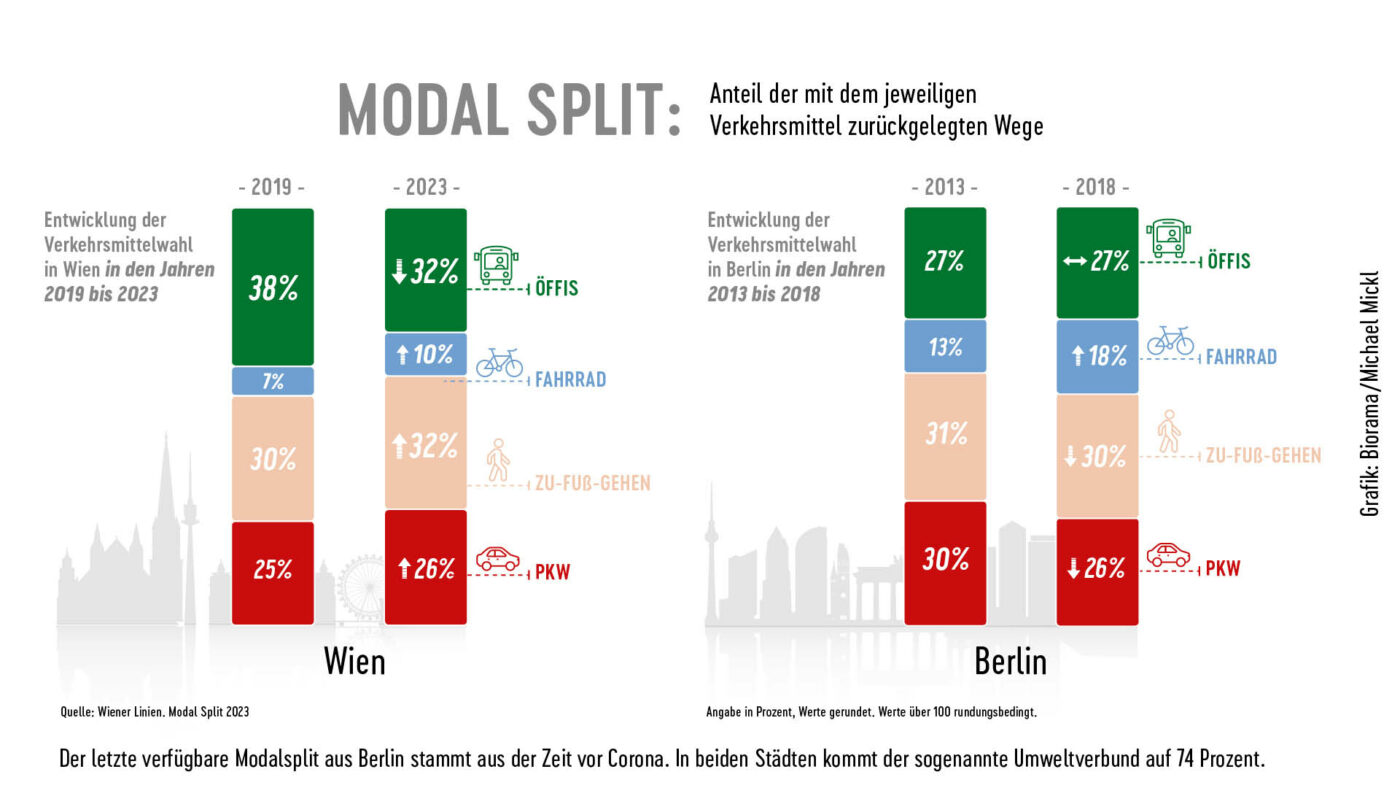

Selbst im Modalsplit, mit dem auch Städte erforschen, wie sich ihre BewohnerInnen fortbewegen, wird diese Art der Fortbewegung nur unzureichend erfasst. Der Modalsplit, der zeigen soll, wie Wege zurückgelegt werden, misst nur das hauptsächlich für einen Weg benützte Mittel – und zwar Öffentlichen Verkehr, Rad, motorisierten Individualverkehr und eben das zu Fuß gehen. Dabei geht auch wer ein öffentliches Verkehrsmittel nutzt, zur nächsten oder einer anderen Haltestelle zu Fuß. Genauso wie Autofahrer den Weg zum Parkplatz. Und befragt werden nur die BewohnerInnen einer Stadt und keine PendlerInnen. »Millionen Jahre war der Mensch nur zu Fuß unterwegs und 1900 Jahre fast nur zu Fuß« fasst es Sozialpädagoge und Sachbuchautor Johann-Günter König für sein Buch »Zu Fuß. Eine Geschichte des Gehens« (Reclam, 2013) zusammen.

Vorteilhaft für alle

Verkehr als Klimawandeltreiber

Im Vergleich zum Jahr 1990 ist der Verkehr der einzige Sektor, der heute mehr CO2 ausstößt als damals. In Österreich war der Verkehr 2022 für rund 28 % Treibhausgas-Emissionen verantwortlich, in Deutschland 2023 mit für 22 %

Dabei haben wir als Gesellschaft und Individuen durchaus Interesse daran, dass zu Fuß gegangen wird. Der motorisierte Verkehr ist einer der massivsten Verursacher von Treibhausgasemissionen und damit des Klimawandels. Das Zufußgehen hat aber auch einen positiven Einfluss auf die Gesundheit der Einzelnen: Es stärkt die Muskelkraft, den Blutkreislauf, die Beweglichkeit, hilft über das Balancegefühl Stürzen vorzubeugen, Steifheit zu verhindern und wirkt sich positiv auf Stimmung und Schlaf aus. Und nicht zuletzt sinkt die Belastung des Gesundheits- und Sozialsystems durch einen schlechten Gesundheitszustand der Bevölkerung.

Eine Gesellschaft hat Interesse an öffentlichem Raum – und daran, dass dessen Nutzung sozial gerecht zugänglich bleibt. Derzeit sind rund 2/3 der Flächenverteilung einer Stadt dem Autoverkehr gewidmet und nur 1/3 dem Rest. Organisiert wird ein Großteil des Lebens im öffentlichen Raum über die am Auto ausgerichtete Straßenverkehrsordnung (StVo). Es ist nicht wünschenswert, dass ältere Menschen ohne Auto ausschließlich mit Unterstützung am sozialen Leben einer Stadt teilnehmen können, nur weil die Städte auf sie keine Rücksicht nehmen. Es ist eine Fehlplanung, dass wer nicht mit dem Auto fährt, im öffentlichen Raum und auf den Straßen an den Rand gedrängt wird und diesen das Verweilen unangenehm gestaltet wird. Dass der öffentliche Raum für Kinder und alle, die nicht in einem Auto sitzen, schlicht gefährlicher ist, ist zwar so eingelernt, aber kein Naturgesetz. Auch wenn die Lösungen erst verhandelt werden müssen: Besser als bisher – und zwar für Umwelt, Klima und Menschen – geht es aber auf alle Fälle.

Alternativlos

Wer die Ursache der mangelnden Aufmerksamkeit für das Zufußgehen nun in der Dominanz des Automobils sucht, wird enttäuscht – begonnen hat das Desinteresse am allzu Selbstverständlichen lange vorher. Zuerst, genauer gesagt über die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte, war Gehen für die absolute Mehrheit die einzige Möglichkeit der Fortbewegung – und dabei wurden durchaus Meter gemacht: »10.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung haben Menschen die komplette Erde zu Fuß erobert. Lange vor Kolumbus ist der Homo Sapiens von Europa über Sibirien bis nach Alaska und Amerika gegangen«, erinnert Johann-Günther König. Nicht zu Fuß gehen zu müssen, sondern sich tragen oder ziehen zu lassen, war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts einer sehr kleinen Oberschicht vorbehalten. Auch wenn es in der Antike durchaus als – männliches – Ideal galt, seinen Körper einzusetzen und sich keiner Hilfsmittel zu bedienen, ist es eher die Alternativlosigkeit, die das Zufußgehen auszeichnet. Der Aufklärer Jean-Jacques Rousseau hat dann im 18. Jahrhundert das Zufußgehen explizit gelobt. Als Fortbewegungsart, bei der die Bewegung der Muskeln auch Schwung ins Gehirn bringt und das Denken ermöglicht. »Die Französische Revolution war auch eine Revolution des Zufußgehens«, weiß König: »Das Trottoir, der Gehsteig, war noch nicht entwickelt und eine der Forderungen war, auf den Straßen Raum für jene zu erkämpfen, die nicht zur obersten Elite gehören.« Thomas Kirstein, Historiker unter anderem an der TU Berlin, betont, dass andere Mobilität als zu Fuß zu gehen lange Zeit im Vergleich noch viel teurer war, als das Auto oder die Bahn es heute sind. Pferde oder Kutschen blieben einem sehr kleinen Teil der Bevölkerung vorbehalten. Erst rund um 1880, sorgen mehrere Entwicklungen dafür, dass sich daran etwas geändert hat. Und damit haben sich auch die Städte verändert.

»Mit der Industrialisierung kamen Wohlstand und Massenkonsum. Es entwickelten sich elegante Innenstädte, in denen man flanierte. Die Städte wurden sauberer. Elendsviertel wanderten an den Stadtrand.«

Thomas Kirstein,

Historiker Berlin

Gehen im Wandel der Städte

Bis zu dieser Zeit waren typischen Städte vergleichsweise klein und dicht besiedelt. Die Fabriken befanden sich in den Zentren und da es keine breitenverfügbaren Verkehrsmittel gab, mussten die ArbeiterInnen in fußläufiger Distanz zur Fabrik wohnen. Bei 12-Stunden-Arbeitstagen war die Möglichkeit zur Teilhabe an Freizeitaktivitäten außerdem beschränkt, auch die Sechs-Tage-Woche wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt.

Erst Autos und Autobusse, das Fahrrad, die Straßenbahn oder elektrifizierte Stadtbahnen haben die Städte, auch die Hauptstädte, verändert. ArbeiterInnen konnten weiter weg von ihrer, damals oft als Wohngegend durch Lärm und Abgase geprägten Arbeitsstätte wohnen; die Wohnsituationen haben sich verbessert und die Städte sind gewachsen. Thomas Kirstein fasst zusammen: »Für die Bürger (Anm.: Der Gesprächspartner besteht auf das generische Maskulin) entstanden zunehmend Parks und Flaniermeilen, die das zu Fuß gehen als Freizeitaktivität attraktiver machten. Mit der Industrialisierung, dem damit steigenden Wohlstand und dem Massenkonsum entwickelten sich elegante Innenstädte, in denen Bürger und Besucher gern flanierten, um Kauf- und Kaffeehäuser, Restaurants, Theater oder Museen zu besuchen. Zudem wurden die Städte sauberer und damit einladender, dank Kanalisation und intensiverer Stadtreinigung. Armen- und Elendsviertel wanderten an den Stadtrand.« Wer aber nicht zu seinem Vergnügen flanierte, nutzte ab nun schnellere Möglichkeiten der Fortbewegung, und das möglichst im Sitzen, egal ob Fahrrad, Auto oder Bahn.

Was der Modalsplit nicht aussagt

Heute wird gerade in Städten und Orten mit dichter Bebauung viel zu Fuß gegangen. Zumindest auch. In Berlin wird der Modalsplit nur alle paar Jahre erhoben. Die letzten Zahlen stammen aus dem Jahr 2018 (2023 ist zu Redaktionsschluss noch nicht ausgewertet) und hier wurden 30 % der Wege zu Fuß zurückgelegt, 18 % mit dem Fahrrad, 29 % mit öffentlichen Verkehrsmitteln und 26 % mit dem motorisierten Individualverkehr. Ganze 74 % lassen sich also dem sogenannten Umweltverbund zurechnen. Für Wien gibt es jährliche Zahlen, die auch zeigen, wie sich die Intensivphase der Corona-Pandemie ausgewirkt hat. Der Anteil der zu Fuß zurückgelegten Wege ist von 2022 auf 2023 von 35 % auf 32 % gesunken, Öffis sind wieder von 30 auf 32 % gestiegen, der Radverkehr von 9 auf 10 %. Der motorisierte Individualverkehr liegt unverändert bei 26 %. Corona hatte in Wien dafür gesorgt, dass der Fußverkehr von rund 26 % auf ein zwischenzeitliches Hoch von 37 % angestiegen war. Der eigentliche Anteil des Fußverkehrs ist aber, wie eingangs beschrieben, noch viel höher: »Rechnet man den Modalsplit nicht nur mit dem Hauptverkehrsmittel eines Weges, sondern in einzelnen Etappen, verdoppelt sich der Fußverkehr auf rund 55 % aller Wegeinheiten«, erklärt Ulrich Leth vom Institut für Verkehrswissenschaften an der Technischen Universität Wien. In diesem Sinn kommen Verbesserungen für den Fußverkehr nicht nur jenen zugute, die ihre Wege vollständig zu Fuß gehen. Es gibt aber eine Wechselwirkung mit dem Öffentlichem Verkehr. Wo dieser besser ausgebaut ist, wird auch mehr zu Fuß gegangen. Die Statistik gibt noch weitere relevante Einblicke: Die Studie »Aktive Mobilität in Wien«, die zuletzt für den Zeitraum 2015–2019 erhoben wurde, zeigt, dass Hitze uns mehr vom Gehen abhält als Kälte: In den Monaten Jänner und Februar wird deutlich mehr zu Fuß gegangen, als in allen anderen Monaten. Ein Grund mehr für Entsiegelung und andere Maßnahmen gegen die Auswirkungen des Klimawandels, der gerade in Städten für große Hitze sorgt.

Zielführende Maßnahmen

Leth bemerkt, dass es »beim Zufußgehen wenig Zusammenhang mit der Qualität der Infrastruktur gibt – ganz im Gegenteil zum Radfahren oder auch dem Öffentlichen Verkehr«. Es scheint: Wir gehen sowieso zu Fuß, mitunter weil wir müssen. Messbare Qualitätsunterschiede gibt es aber natürlich, teilweise auch als offene Daten abrufbar: Daten zur Gehsteigbreite oder auch Unfallstatistiken gelten als Indikatoren zur Bewertung von FußgängerInnenfreundlichkeit, wie auch subjektives Sicherheitsempfinden, das freilich auch von objektiver Gefahrenlage mitbestimmt wird. Wie wohl wir uns auf einem Gehweg fühlen, hat zudem auch nachweislich großen Einfluss auf das Zeitempfinden: also darauf, ob uns ein Weg lange oder kurz vorkommt: »Naheliegend werden in attraktiver Umgebung deutlich weitere Wege auch zu Fuß gewählt«, gibt Leth Einblick.

»Rund 30 % der Fußgängerunfälle passieren auf Zebrastreifen. Auch hier ist die Geschwindigkeit das Problem.«

Ulrich Leth,

Institut für Verkehrswissenschaften an der TU Wien

Er hat erforscht, welche Maßnamen die Qualität des Zufußgehens verbessern: Dazu gehört die großflächig Einführung von Tempo-30-Zonen, die Unfallwahrscheinlichkeit und Unfallschwere reduziert. »Das wäre innerstädtisch flächendeckend wünschenswert, weil die Unfallstatistik zeigt, dass vor allem auf den Hauptstraßen und Straßen mit Tempo 50 Unfälle passieren«, erklärt Leth. Ampelschaltungen, die an der Geschwindigkeit des Autoverkehrs ausgerichtet sind, erhöhen das Unsicherheitsgefühl. Diese Unsicherheit wird durch breite Straßen mit vielen zu querenden Spuren noch weiter verstärkt. Vermeintlich sichere Möglichkeiten zur Querung wie Zebrastreifen erfüllen ihren Zweck nicht: »Rund 30 % der FußgängerInnenunfälle passieren auf Zebrastreifen. Auch hier ist die Geschwindigkeit das Problem, denn mit steigender Fahrgeschwindigkeit sinkt die Anhaltebereitschaft. Mögliche Maßnahme sind Schwellen, um den Kfz-Verkehr zu bremsen« konkretisiert Leth. Für Ebenso wichtig hält er Gehsteigbreiten: die Richtlinien sehen eine Mindestgehsteigbreite von 1,5 Metern vor, noch besser von 2 Metern. Die wird in der Praxis oft unterschritten. Leth weiter: »Auch die jüngste StVO-Novelle hat hier nur bedingt geholfen. Autos dürfen noch immer in den Gehsteig ›hineinstehen‹, wenn 1,5 Metern Gehsteigbreite frei bleiben. Dann ist aber ein Begegnen z. B. mit einem Rollstuhlfahrer oder einem Kinderwagen an dieser Stelle nicht mehr möglich«. Die gerade in Kraft getretene StVO-Novelle soll eine einfachere Verordnung von Tempo 30 vor Schulen, SeniorInneneinrichtungen und in anderen »Bereichen mit besonderem Schutzbedürfnis« ermöglichen. Kinder und SeniorInnen sind aber nicht nur dort unterwegs. Das Thema Sicherheit gilt nicht nur für die besonders Verwundbaren in der Gesellschaft und das Schlagwort dazu heißt auch bei der Mobiltät »Vision Zero«: »Jeder Unfall ist zu vermeiden. Im schlimmsten Fall haben diese Schwerverletzte und Tote zur Folge«, setzt Dan Orbeck vom Berliner Gremium Fußverkehr die Priorität.

Engagement

Wer selbst aktiv werden will, hat nicht nur in Städten einige Vereine als Anlaufstelle. In Wien widmen sich dem Fußverkehr etwa die NGO »Geht Doch Wien« und Walk Space, in Berlin unter anderem Changing Cities und Fuss e.V.

Gehen, wo anderen gehen

Auch Petra Jens, Beauftrage für Fußverkehr bei der Mobilitätsagentur Wien, weiß aus ihrem Alltag um die nötigen Hebel: Städtebaulich geht es um dicht bebaute Umgebungen, in denen Arbeit, Freizeit oder auch Geschäfte für den täglichen Bedarf auf kurzen Wegen erreichbar sind. Mehr zu Fuß gegangen wird aber auch dort, wo mehr Platz ist, wo man sich gerne aufhält und wo man sich sicher fühlt. »Die meisten Menschen halten sich gerne auf, wo es grün ist, wo Gewässer sind und andere Menschen, Boulevards und Schanigärten«, spricht Petra Jens den sozialen Faktor an. Neben der Infrastruktur betont sie, die Frage er Kultur. Noch gibt es viele Teile der Gesellschaft nicht nur in Wien und Berlin, für die zu Fuß gehen nicht Teil ihres Selbstverständnisses und ihrer Kultur ist. Das subjektive Sicherheitsgefühl wird weniger von der Unfallstatistik eines Ortes als von anderen Faktoren determiniert, darunter einerseits etwa die Beleuchtung, andererseits individuelle Eigenschaften und Umstände: Erwachsene, die körperlich fitter, höher gebildet und sozial besser gestellt sind, fühlen sich sicherer – auch im öffentlichen Raum. Hinzukommt, dass etwa ein Sturz oder ein Zusammenprall für sie oft tatsächlich glimpflicher verläuft.

Das Unfallrisiko hängt maßgeblich von der Gestaltung von Kreuzungen und Sichtbeziehungen ab. Die in Wien so genannten »Ohrwascheln«, Ausbuchtungen von Gehsteigen, sorgen für besseres Einsehen der Straßen, so wie auch nahe Kreuzungen aufgestellte Fahrradbügel nicht nur Absperrmöglichkeiten für Fahrräder bieten, sondern Kreuzungen besser einsehbar machen.

Eine gleichzeitige Unterstützung von Radverkehr und Fußverkehr gelingt noch selten. Auch der Radverkehr wurde lange vernachlässigt, hat nun aber schon einige Jahrzehnte eine deutlich stärkere Lobby als der Fußverkehr. Dabei war laut Leth zu beobachten, dass lange versucht wurde, den Radverkehr zu fördern, ohne dem Autoverkehr dabei weh zu tun: »Das Ergebnis war oft, dass sich mehr RadfahrerInnen und FußgängerInnen den ohnehin schon kleinen verbleibenden Platz teilen mussten und man so für zusätzliche Konflikte zwischen den beiden nachhaltigen Fortbewegungsarten gesorgt hat.«

Angesiedelt auf Bezirksebene

Dass dem Fußverkehr so wenig Aufmerksamkeit zuteilwurde, zeigt sich auch in der Verwaltungsstruktur der Städte. Mit dem Fußverkehr und dessen gestaltbaren Rahmenbedingungen hat man sich in Wien und Berlin lange ausschließlich auf Bezirksebene befasst. Das hat den Gestaltungsspielraum nicht zuletzt durch überschaubaren Zugang zu Finanzierungsmitteln begrenzt. »Das war beim Radfahren ganz ähnlich«, erzählt Petra Jens. »Das zivilgesellschaftliche Interesse an einer Verbesserung der Situation für RadfahrerInnen hat vor 20 oder 30 Jahren zugenommen und seit rund 15 Jahren werden diese Bemühungen von der Stadt unterstützt. Beim Fußverkehr sehen wir nun Ähnliches.« Dass der Radverkehr den Bezirken überlassen wurde und übergeordnete Planung fehlte, hatte dazu geführt, dass die einzelnen Bezirke »ihre« Radwege geplant haben – und diese mitunter an den Bezirksgrenzen abrupt endeten. Die Wege, die dem Radverkehr möglichst Durchgängigkeit, Sicherheitsmaßnahmen und Vorrang einräumten, waren (und sind teilweise) im nächsten Bezirk schlicht an anderer Stelle, in anderen Straßen vorgesehen.

Geht doch Wien

Die Initiative fürs Zufußgehen und den Öffentlichen Raum setzt auf intensiven Austausch mit den BezirksvertreterInnen und BürgerInnenbeteiligung. Aktionen im öffentlichen Raum – wie aktuell immer wieder und das nächste Mal von 12.–14. Juni 2024 im Rahmen eines Grätzelfestes am Mozartplatz in Wien Wieden – machen erlebbar, was sich ändert und wie es sich anfühlt, wenn die Straße nicht in erster Linie den Autos gehört. Das Projekt #Wohnstraßenleben – das mit spaceandplace und dem Kollektiv raumstation entwickelt wurde – zeigt, wie viel möglich ist, wenn Wohnstraßen tatsächlich so genutzt werden, wie es gesetzlich vorgesehen ist. Informationen und Termine unter geht-doch.wien

Masterplan als Bedingung

Mittlerweile gibt es von den beiden Hauptstädten, aber auch auf den Bundesebenen mehr Interesse und Förderungen für aktive Mobilität, die gezielt auch das Zufußgehen miteinschließen. Geld, das daran gebunden ist, dass die Bezirke Konzepte ausarbeiten und Auflagen beachten. In Österreich fördert Klimaaktiv Mobil, eine Initiative des Klimaschutzministerium (BMK) Fußverkehrsprojekte der Bezirke mit bis zu 50 %, sofern ein Fußverkehrsmasterplan vorhanden ist. In Wien haben 20 von 23 Bezirken solche Konzepte entwickelt. Übergeordnete Pläne und Zielsetzungen, die auch verhindern sollen, dass sich Ziele gegenseitig in die Quere kommen, sind in Wien etwa Teil der »Smart City Wien Rahmenstrategie« oder des Stadtentwicklungsplans »Step 2025«. In Berlin hat man erstmals einen übergeordneten Fußverkehrsplan in Auftrag gegeben, der 2024 präsentiert werden soll. In beiden Städten gibt es nicht nur zivilgesellschaftliche Forderungen, sondern auch eine städtische Organisation als Vermittlerin. Die Stadt Wien hat die Mobilitätsagentur gegründet, die mehr Bewusstsein für Rad- und Fußverkehr schaffen und auch die Wünsche der WienerInnen an die Stadt tragen soll. In Berlin gibt es das Gremium Fußverkehr, in dem neben der Stadt viele Stakeholder und Organisationen sitzen, um »die zuständige Senatsverwaltung bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung des Zufußgehens zu unterstützen«. Wie die Bewusstseinsbildung in Wien, setzt auch Berlin auf Kommunikation. Leitsysteme und Hinweisschilder sollen TouristInnen und StadtbewohnerInnen nahelegen, öfter zu Fuß zu gehen.

Es liegt noch zu oft an Einzelnen

Große Veränderungen gibt es bisher in erster Linie, wo einzelne Personen viel Engagement, Gestaltungswillen und Durchsetzungsvermögen zeigen. So wie Almut Neumann, die Anfang 2024 zurückgetretene Bezirksrätin für Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen, die in ihrem Bezirk Berlin Mitte viel verändert hat. In ihrer zweieinhalbjährigen Amtszeit hat sie sich für die Verkehrswende im Bezirk starkgemacht. Es sind 100 »sichere Kreuzungen« für FußgängerInnen entstanden, für die das Straßen- und Grünflächenamt Mitte im Jahr 2023 mit dem Deutschen Fahrradpreis ausgezeichnet wurde. Mehr als zehn Kilometer sichere Fahrradwege und sogenannte Kiezblocks wurden geschaffen, das sind Wohngebiete ohne Kfz-Durchzugsverkehr. Öffentliche Toiletten sind in Mitte wieder kostenlos, Straßen wurden entsiegelt und es gibt autofreie Schulstraßen und Räume, die dazu einladen, sich hier aufzuhalten. Ragnhild Sørensen von der Berliner NGO Changing Cities kennt viele solcher Beispiele, zeigt sich aber durchaus auch frustriert und vorwurfsvoll. Vieles was im Mobilitätsgesetz der Stadt Berlin 2018 festgelegt wurde, das besagt, dass Verkehrsentscheidungen und Maßnahmen künftig den öffentlichen Verkehr, FußgängerInnen und RadfahrerInnen gegenüber dem Autoverkehr zu bevorzugen haben, wurde schlicht nicht umgesetzt. Verantwortlich dafür und für eine Politik, die Autos wieder den Vorzug gibt, ist die seit 2023 im Amt befindliche Stadtregierung. In dieser stellt die CDU nach längerer Zeit wieder den Bürgermeister. Baulich gibt es Schlagwörter wie die genannten Superblocks – in Berlin Kiezblocks und in Wien Supergrätzl, die »Stadt der kurze Wege« oder nach Pariser Vorbild, die »15-Minuten-Stadt«. Wien und Berlin haben dafür aus verschiedenen Gründen gute Grundlagen. Wien ist dicht bebaut und Berlin ist eine historisch polyzentrische Stadt, deren viele Ortszentren kurze Wege vereinfachen. Beide Städte haben darüberhinaus viele Grünflächen in direkter Umgebung der Wohngegenden.

»In den Niederlanden gibt es viele Mischwege. Da aber das Radnetz gut ausgebaut ist, fühlen sich die RadfahrerInnen weniger unter Druck und fahren im Schnitt langsamer und entspannter.«

Ragnhild Sørensen, Changing Cities, Berlin

Als eines der Paradebeispiele für eine Umgestaltung in Wien gilt die 2016 wieder eröffnete Mariahilferstraße. Eine Begegnungszone in der Autos nur mehr queren und zufahren, aber nicht durchfahren dürfen und in der sich FußgängerInnen und RadfahrerInnen den Platz teilen. Der Hoffnung, dass derlei Begegnungszonen die Bedürfnisse aller erfüllen, erteilt Petra Jens eine klare Absage: »Begegnungszonen sind nicht mit einem Hochbordradweg, also einem Verkehrsweg auf dem RadfahrerInnen mit möglichst wenig Unterbrechungen flott vorankommen, vereinbar. Begegnungszonen sind auch ein Aufenthaltsbereich, sind möglichst barrierefrei und begrünt – für schnellere VerkehrsteilnehmerInnen als FußgängerInnen aber nicht im gleichen Ausmaß geeignet.« Deswegen stimmt es auch nicht immer, wenn behauptet wird, dass öffentliche Räume, auf denen sich Kinder und ältere Menschen wohlfühlen, Vorteile für alle hätten. Die Mariahilfer Straße aber ist ein Beispiel, dem viele weitere folgten und folgen. Auch wenn es nicht überall Begegnungszonen werden, sondern Autos nur Parkplätze und einzelne Fahrspuren verlieren. Darunter in Wien die Franklinstraße in Floridsdorf, die Reinprechtsdorferstraße oder bald auch die Äußere Mariahilfer Straße.

Berlin hat Platz

Mögliche Konflikte zwischen Rad- und Fußverkehr kennt auch Ragnhild Sørensen von Changing Cities: »Wir haben versucht diese Konflikte mit dem Mobilitätsgesetz von 2018 zu umgehen, in dem hier Rad- und Fußverkehr Vorrang vor dem Autoverkehr haben. Der Plan war es hochwertige Radwege dem Fußverkehr zu übergeben und für das Fahrrad Platz vom Kfz zu übernehmen. Derzeit suchen wir nach Lösungen, wobei Berlin den Vorteil hat, dass die Stadt Platz hat. Die Straßen und die Gehwege sind breit und deswegen gibt es vergleichsweise selten Probleme.« Noch gibt es in Berlin aber zu wenig Radwege und sie ist überzeugt, dass es hier zu einem psychologischen Effekt kommt: »In den Niederlanden sieht man, dass es viele Mischwege gibt und der Fußverkehr schlecht ausgebaut ist. Da aber das Radnetz so gut ausgebaut ist, fühlen sich die RadfahrerInnen weniger unter Druck und fahren im Schnitt langsamer und entspannter.«

»Die hohe Kunst ist, zu zeigen, wie man sich Erholungswege in den Alltag holen kann. Dass es angenehm ist, auf dem Arbeitsweg später in den Bus oder die U-Bahn zu steigen.«

Petra Jens,

Beauftragte für Fußverkehr,

Mobilitätsagentur Wien

Alltag statt Freizeit

Apropos weniger Druck und Eile: Die Studie »Aktive Mobilität in Wien« hat gezeigt, dass vor allem in der Freizeit zu Fuß gegangen wird und dass für Arbeitswege und Besorgungen oft andere Verkehrsmittel bevorzugt werden. Gegangen wird, wenn keine Eile besteht oder der Weg selbst im Sinne des Flanierens zum angenehmen Inhalt wird. Petra Jens fasst deswegen zusammen: »Die hohe Kunst ist Menschen zu zeigen, wie man sich Erholungswege in den Alltag holen kann. Dass es Vorteile hat und angenehm ist, auf dem Arbeitsweg erst später in den Bus oder die U-Bahn zu steigen.«

BIORAMA WIEN-BERLIN #4

Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.

Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.