»Ein Polyethylen ist selten allein.«

Makroplastik, Mikroplastik, Nanoplastik – Plastikpartikel sind in der Umwelt und unseren Körpern zu finden. Unser Kunststoff im Kreislauf.

Mikroplastik war 1971, als es erstmals in Meereswasserproben gefunden wurde, eine eher zufällige Entdeckung, damals sagte man einfach Plastik dazu. Wenige Jahre später entdeckte man die erste mehrerer Plastikinseln, den »Great Pacific Garbage Patch«. Nach und nach entstand ein Verständnis davon, wie Wasser, Wind und Meeresströmungen Material oder seine kleinsten Bestandteile in und quer durch die Ozeane tragen. Erst in den vergangenen Jahren hat uns die Forschung durch immer neue Belege aus entlegensten Gegenden klargemacht: Plastik schwimmt nicht nur an der Oberfläche der Weltmeere und ist bis in den Marianengraben gesunken. Es ist Bestandteil unserer Seen und Äcker, liegt auf den Gletschern und unseren Tellern. Inzwischen wurde durch international gesammelte Stuhlproben nachgewiesen: Wir Menschen haben Kunststoff in unseren Körpern. Durchschnittlich essen beziehungsweise trinken wir einer Studie aus dem Jahr 2019 zufolge pro Woche rund fünf Gramm Kunststoff. Für eine intuitive Einschätzung dazu, ob das erschreckend viel oder halb so wild ist, fehlt den meisten wohl die Grundlage. Wir haben noch keine Vorstellungen davon, wie viel Verzehr jenes Materials, das Mitte des 20. Jahrhunderts seinen Siegeszug begonnen hat, »normal« ist.

Plastikpartikel mit einem Durchmesser von unter 5 mm gelten als Mikroplastik. Partikel, die kleiner als 100 Nanometer sind, werden Nanoplastik genannt. 1 Nanometer entspricht 1 milliardstel Meter.

Maßgebliche Beiträge zur Beantwortung dieser Frage kommen regelmäßig von der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin der Medizinischen Universität Wien, wo sich der stellvertretende Leiter Hans-Peter Hutter schon lange mit den gesundheitlichen Auswirkungen von Kunststoffen beschäftigt. Hutter beschreibt einen fast zwangsläufigen Forschungsverlauf zur Plastikverschmutzung: »Nachdem man im Wasser Kunststoffpartikel gefunden hat, suchte man weiter, wollte wissen, wo sich Plastik sonst noch in aquatischen Systemen ablagert und ob es von Lebewesen aufgenommen wird. Das wurde schließlich für etliche Tierarten wie Muscheln klar gezeigt. Auch in Salz oder Honig und Mineralwasser wurde man fündig. Das Ziel des Ganzen sei aber vor allem, möglichst viel darüber zu wissen, in welchem Ausmaß der Mensch diesen Teilchen ausgesetzt und davon betroffen ist, sagt Hutter, »denn erst dann kann man gezielt Vermeidung und Vorsorge durchsetzen«.

Milliarden Tonnen sind möglich

Wir haben in den 50er-Jahren mit der Kunststoffproduktion in großem Stil begonnen und was wir jetzt als Mikroplastik feststellen können, ist wohl nicht mehr als eine kleine Vorschau dessen, was eigentlich schon in die Umwelt gelangt ist und sich gerade in kleinere Bestandteile abbaut. Diesen Teil des bisher produzierten Plastiks, den wir schon zu Müll erklärt haben und der in »der Umwelt« oder auf Deponien gelagert ist, schätzt die Heinrich-Böll-Stiftung derzeit auf über 5 Milliarden Tonnen.

Was wir auch nicht wissen: Auf welchem Weg wir den Großteil des Mikroplastiks (und Nanoplastiks) zu uns nehmen. Der WWF geht von Trinkwasser als – weltweit betrachtet – Hauptaufnahmequelle aus. Erste Vergleichsstudien haben ergeben, dass zumindest die untersuchten Flaschenwasser unabhängig vom Gebinde mit Mikroplastik kontaminiert sind, wie das österreichische Umweltbundesamt in seinem letzten »Statusbericht Mikroplastik« für das Jahr 2019 zusammenfasst. Mutmaßlich verantwortlich dafür sind Kunststoffe etwa in Leitungen oder Tanks bei der Aufbereitung und Abfüllung. Die untersuchten Leitungswasser waren verhältnismäßig wenig belastet und manche Grundwasserquellen – vermutlich noch – gar nicht. Der bei in Flaschen abgefülltem Trinkwasser am häufigsten festgestellte Kunststoff war Polyethylenterephthalat (PET), was, laut Umweltbundesamt, »auf eine Zersetzung des Verpackungsmaterials hindeutet«. Ob dieser Einfluss von Dauer ist, den Konsumverhalten und Standort derzeit womöglich noch auf die Menge von Plastikpartikeln haben, die wir individuell aufnehmen, darf allerdings bezweifelt werden.

Ein Hauch von Plastik liegt auch in der Luft

Wenn schon überall Plastik ist, ist es vielleicht auch halb so wild? Nach der Untersuchung von Körperausscheidungen ist man nun bei der von Gewebe angelangt. Durch die Nahrung und über die Atmung nehmen wir erwiesenermaßen Nanoplastik auf, das wir teilweise nicht wieder ausscheiden, sondern das sich in unseren Organen ablagert. Weil es schwierig ist, so kleine Teile nachzuweisen, werden viele unterschiedliche Methoden angewendet. Hutter zufolge braucht es eine Festlegung auf einen Kanon von Untersuchungsmethoden, die dann als aussagekräftig anerkannt werden und vergleichbare Daten liefern. Genau darauf hat eine im Mai erschienene Studie abgezielt, in der Hutter als einer von mehreren WissenschafterInnen Mikroskopierungsverfahren für Nanoplastik ausgelotet hat.

Auf die Frage, ob Mikroplastik krank macht, hat Hutter 2018 noch zurückhaltend geantwortet. Inzwischen ist für ihn belegt: Kunststoffpartikel können Immunantworten bzw. Entzündungen auslösen. Und er betont, dass »es insgesamt sehr wahrscheinlich ist, dass eingedrungene Mikro-, aber speziell Nanopartikel Zellvorgänge und unser Immunsystem zumindest nachhaltig beeinträchtigen können«. Eine umfassende Risikobewertung gibt es aber heute noch nicht – vorrangig auf dieses Ziel hin wird derzeit auch von Hutter geforscht. Wie sich Teilchen dieser Größe durch Blut und Kreislaufsystem verteilen können, wüssten wir schon aus dem Straßenverkehr – etwa von Dieselpartikeln. Hutter sagt klar: »Aus meiner Sicht ist davon auszugehen, dass es bei inhalierten Kunststoffteilchen analog ›funktioniert‹.«

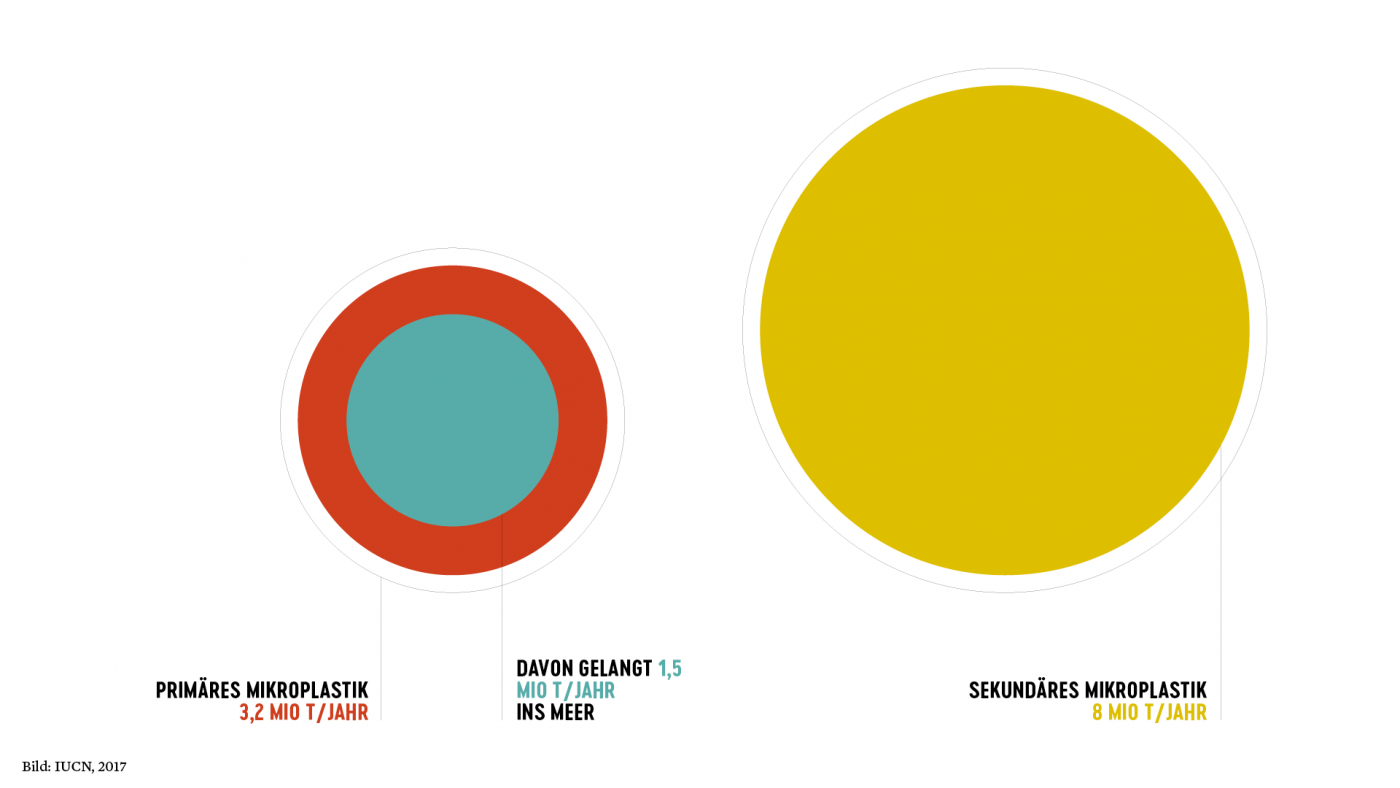

Primäres und Sekundäres Mikroplastik Kunststoff wird in großen Mengen zu verschiedensten Produkten verarbeitet. Im Lauf der Zeit geben diese gewollt oder ungewollt primäres Mikroplastik ab. Sekundäres Mikroplastik entsteht im Gegensatz dazu, wenn sich größerer Plastikmüll zersetzt. Zu den tatsächlichen Mengen gibt es heute nur Schätzungen.

Die wissenschaftliche Evidenz dazu ist allerdings noch dünn. Und das Ausmaß und Tempo, in dem Plastik in die Natur gelangt, lässt unsere Regulierungssysteme ohnehin längst alt aussehen. »Es fühlt sich so an, als wäre Mikroplastik ein ›altes Thema‹, aber hinsichtlich der Regulationen stehen wir noch ganz am Anfang.« Die prinzipielle Ausrichtung auf das Vorsorgeprinzip – es wird im Zweifel zugelassen, was nachweislich unbedenklich ist – gelangt dort, wo es um systemische Langzeitfolgen neuer Stoffe geht, sehr offensichtlich an seine Grenzen.

Dazu gehört auch das Phänomen der »regrettable substitution«: Wenn ein Stoff, dessen problematische Wirkung auf Mensch oder Umwelt gut untersucht und nachgewiesen wird, verboten und in Folge durch einen anderen ersetzt wird, dessen Wirkungen noch unbekannt sind und sich als noch schädlicher entpuppen. Ein bekanntes Beispiel hierfür sind Bisphenole, klassisch in Kunststoff eingesetzte Weichmacher. Fragt man Hans-Peter Hutter, ob man sich wegen des Kunststoffs oder der Zusätze oder Beschichtungen mehr Sorgen um Umwelt und Gesundheit machen soll, sagt dieser, das lasse sich gar nicht trennen: »Im Plastik stecken ja schon Additive drin – von Farbstoff bis Weichmacher oder Duftstoff. Wir müssen annehmen, dass es einen Unterschied macht, ob das Partikel aus Polyethylen oder Polystyrol ist«, sagt Hutter, »jedenfalls wissen wir, ein Polyethylen bleibt selten allein in der Gegend.« Denn wenn sich Kunststoffe in kleinste Bestandteile zerlegen, sei es sehr wahrscheinlich, dass sich diverse Schadstoffe – etwa POPs (Langlebige Kohlenwasserstoffe) – anlagern. So, wie es aussieht, braucht es derzeit, um das weitere In-Umlauf-Bringen zu regulieren bzw. zu bremsen, aber eine entsprechende Datengrundlage.

Perfluoroctansäure (PFOA), auch als »Ewigkeitschemikalie« bezeichnet, weil sie nicht ökologisch abbaubar ist, kommt häufig in Beschichtungen vor. Sie wurde bei Funktionskleidung wie etwa für das Material Gore-Tex verwendet, aber auch für teflonbeschichtetes Geschirr. Seit 2020 ist sie in der EU verboten.

Nanoplastik: Warum nach dem Kleinsten suchen?

Wo Mikroplastik zu finden ist, sind vermutlich früher oder später auch dessen nächstkleinere Zerfallsprodukte nicht weit. Für die Suche nach Nanopartikeln hat man sich jedoch nicht nur aus Liebe zur Herausforderung entschieden. Denn wo kein Mikroplastik gefunden wird, kann noch lange nicht davon ausgegangen werden, dass kein Nanoplastik dorthin vorgedrungen ist. Nanopartikeln wird letztlich sogar größeres Bedrohungspotenzial zugeordnet, da sie sich einfacher im Organismus verbreiten und auch in Zellen eindringen können. »Als Umweltmediziner kannst du nie einfach so davon ausgehen, dass ›da schon nichts sein wird‹. Aber wenn zahlreiche Indizien aus Zelluntersuchungen und aus der Beforschung von Tieren und Menschen vorliegen, kann doch eigentlich niemand mehr sagen: Da wird schon nichts sein!«

»Haltet den Dieb!«

Worauf Hans-Peter Hutter Wert legt: »Auch wenn es vielleicht noch ein langer Weg bis zum wissenschaftlichen Nachweis der zentralen gesundheitlichen und ökologischen Konsequenzen sein wird: Als Bevölkerung entbindet uns das nicht von der Verpflichtung, möglichst viel beizutragen, den Plastikstrom einzudämmen.« Im Bereich Kunststoffe den Überblick über Kennzeichnungspflichten, Auskunftsrechte oder das Inkrafttreten von Verboten von Zusatzstoffen zu behalten stellt EndverbraucherInnen vor unverhältnismäßige Herausforderungen. Wer genau wissen möchte, woher das Mikroplastik kommt, wird sich mit auf den ersten Blick widersprüchlichen Angaben konfrontiert sehen.

Während die einen auf den – abhängig von Zählweise bis zu 50 Prozent einnehmenden – Anteil der Fischerei als Quelle des Plastikmülls in den Ozeanen hinweisen, führen andere genauso fundiert ins Treffen: Mehr als ein Drittel dessen, was schon als Mikroplastik ins Meer geschwemmt wird (und sich nicht dort erst zersetzt), kommt Schätzungen zufolge aus Synthetiktextilien und fast ein weiteres Drittel ist Reifenabrieb von unseren Straßen. Manche beziehen sich auf die Menge in Tonnen, andere auf Partikel pro Kubikmeter; die einen auf den direkten Eintrag von Mikroplastik und wieder andere auf jene Partikel, die sich aus dem Makroplastik im Meer lösen.

Dass es in vielerlei Hinsicht nicht einfach feststellbar ist, welcher Typ von Plastik den größten Schaden anrichtet und in welchem Bereich unseres Lebens und Wirtschaftens wir den meisten sogenannten Umwelteintrag verursachen, muss uns nicht davon abhalten, einfach anzufangen. Am besten dort, wo Verzicht und Reduktion am leichtesten fallen. Hutter zumindest tritt für eine deutliche Komplexitätsreduktion der Debatte ein: »Der erste Schritt ist einmal, zu vermeiden, dass wir als Menschheit Plastikmüll irgendwohin wegschmeißen. In der EU reden wir hier auf hohem Niveau.« Damit Recycling sich durchsetzt und Littering zurückgeht, plädiert Hutter in einem ersten Schritt für die internationale Einführung von Plastik-Flaschenpfandsystemen und merkt an: »Daran scheitern wir (ÖsterreicherInnen, Anm.) ja bisweilen auch noch.« Er fügt hinzu: »Natürlich ist jede weitere Verwertung einfacher, wenn den Kunststoffen weniger Additive zugesetzt werden.« Und einfacher bedeutet letztlich: Es gibt mehr Anreiz dafür, einem System einer solchen Verwertung zumindest zuzuarbeiten. Als EndverbraucherIn, aber auch als produzierendes oder verarbeitendes Unternehmen.

»Enthält Recyclingmaterial«

Ein auf Recycling ausgerichteter Umgang mit Rohstoffen im Sinne des Kreislaufgedankens bedeutet, dass nicht nur Material oder Materialreste der Produktion anderer Produkte wiederverwendet werden; sondern dass auch nur Material eingesetzt wird, das wieder in einen Kreislauf zurückführbar ist. Wenn HerstellerInnen ausweisen, recyceltes Material verwendet zu haben, bedeutet dies mitunter nichts anderes als Downcycling eines eigentlich kreislauffähigen Materials, das damit seine letzte Verwertungsstufe vor der Verbrennung erreicht hat. Ebenso wichtig wie europäische Recyclingquoten wären europäische Vorgaben zur Recycelbarkeit von Material und Produkten.

Unreguliert ins Blaue

Mit dem 3. Juli 2021 ist in der EU das Einwegplastikverbot in Kraft getreten. Das bedeutet, dass unter anderem Strohhalme, Rührstäbchen, Einweggeschirr aus Kunststoff – egal, ob erdöl- oder biobasiert – in der EU nicht mehr produziert oder in den Handel gebracht werden dürfen. Dieses Verbot geht, auch wenn es einen schmerzlichen Kompromiss darstellt, inhaltlich weit über seine Symbolwirkung hinaus. Denn betroffen sind einige jener Produkte, die nicht nur häufig einen relevanten Teil bei Müllzählungen an Stränden und sonst wo in der Natur ausmachen, sondern auch einige, an deren Verzehr am häufigsten Meerestiere verenden.

Hans-Peter Hutter ist Umweltmediziner und Landschaftsökologe an der MedUni Wien mit dem Arbeitsschwerpunkt Risikoabschätzung und gesundheitliche Auswirkungen von Umwelteinflüssen.

Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.

Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.