Der Straßenkampf ist abgesagt.

Die Mobilitätsberaterin Martha Wanat im Gespräch über den Anspruch auf öffentlichen Raum...

BIORAMA: Sie haben ein Buch mit dem Titel »Bewegt euch. Selber!« geschrieben. Ist das ein emanzipatorischer Aufruf an uns alle?

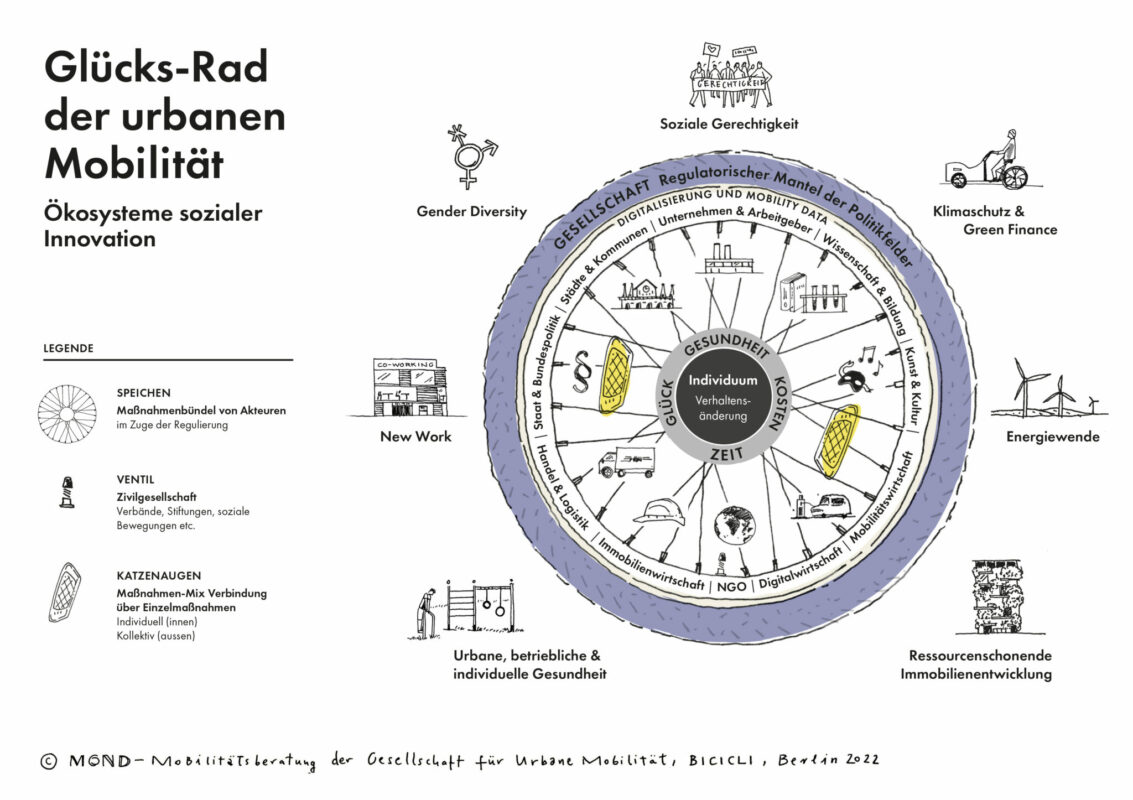

Martha Wanat: Ja, das ist ein Imperativ, der genau so gemeint ist. Wir entwickeln im Buch ein Modell — es nennt sich »Glücksrad der urbanen Mobilität«, um zu zeigen, was unser individuelles Mobilitätsverhalten beeinflusst. Es sind in den Städten viele AkteurInnen, einerseits natürlich die Stadt und der Staat, aber andererseits auch Unternehmen, und diese auch in ihrer Funktion als Arbeitgeber. Aber auch der Freizeitbereich, der Handel, die Logistik, Kultur, nicht zu vergessen die Bildungseinrichtungen und im Speziellen die Immobilienwirtschaft oder die Digitalwirtschaft, die stark beeinflussen, wie wir uns bewegen. Wie sie sich ausrichten, ist entscheidend. Wir wollen zeigen, dass es sich um ein komplexes System handelt, in dem aber durch Beteiligung vieler auf unterschiedlichen Wegen Innovation zu erreichen ist.

Damit diese vielen in Bewegung kommen, braucht es die Entwicklung neuer Innovationstypen – nicht nur technologische, sondern auch soziale. Ein Beispiel wäre, die Werkswohnung neu zu beleben. Als ArbeitgeberIn kann man sich fragen: Ist es für mich möglich, MitarbeiterInnen auch Wohnraum zu ermöglichen oder die Entstehung dieses zumindest zu fördern. Das passiert schon an einigen Orten, aber es ist noch viel zu wenig.

»Bewegt euch« suggeriert, dass die oder der Einzelne sich selbst mobilisieren soll. Die Werkswohnung ist nicht gerade die Entscheidung der DurchschnittsbürgerInnen. Sind diese denn dann überhaupt dazu in der Lage, Ihrem Aufruf zu folgen?

Wir möchten eine Veränderung vom Bewegtwerden zum Bewegen anregen. Vom passiven Individualverkehr, damit ist vor allem das Automobil gemeint, zum aktiven, das ist zuallererst der Fuß- und Radverkehr. Aktive Mobilität ist auch einfach entscheidend gesünder und eine dementsprechend gestaltete Stadt ist gesünder für ihre BewohnerInnen. Es ist übrigens auch die einzige Möglichkeit, wie wir Städte und öffentlichen Raum auch so gestalten können, dass sie für uns im Alter noch attraktiv nutzbar sind, und wir werden nun mal als Gesellschaft immer älter.

Die und der Einzelne kann durch Wahl des Wohnortes oder durch Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, den Arbeitsort zu erreichen, schon etwas ändern.

Aber in erster Linie richten wir unseren Aufruf an Unternehmen und die Institutionen auf unterschiedlichen Ebenen, auch in den lokalen Strukturen. Es braucht mehr intersektorale Diskussion – also Formate, wo sich Zivilgesellschaft, Unternehmen und Politik austauschen.

Liegt das, was in den meisten Städten nach wie vor nicht getan wurde, aber zuerst zu tun ist, auf der Hand?

Wenn man die jüngsten »Moves« von Städten auf der ganzen Welt beobachtet; ja. Die Multizentrierung mit dem Modell der Stadt der kurzen Wege oder der 15-Minuten-Stadt hat das Ziel, Verkehre zu vermeiden, indem Wohnen, Arbeiten und Versorgung nah aneinanderrücken. Mit der Umwidmung von Autostellplätzen in Begegnungszonen, der Begrünung des öffentlichen Raums und der Förderung des Rad- und Fußverkehrs kann keine Stadt etwas falsch machen. Jedoch ist Mobilität lokal spezifisch und bringt demnach ausgestaltet der Stadtgesellschaft den größten Mehrwert.

Was hat die viel beachtete Novelle im Berliner Mobilitätsgesetz – dass bei allen straßenbaulichen Veränderungen dem ÖPNV, Fuß- und Radverkehr Vorrang einzuräumen ist – von 2018 nun bisher wirklich gebracht?

Es ist auch in der kurzen Zeit schon einiges davon sichtbar geworden, aber der Großteil kommt erst. Durch die Lockdowns während der Pandemie sind 2020 außerdem auch Pop-up-Radwege entstanden, die vermutlich nie wieder verschwinden werden. Die Änderungen passieren aber vor allem dort, wo die Bevölkerung jung und engagiert ist. Und es hängt übrigens auch davon ab, ob dort auch die VerwaltungsbeamtInnen und PolitikerInnen diverser sind – dort, wo Aktivismus stattfindet und eine Bewegung aus der Zivilgesellschaft kommt, verändert sich auf allen Ebenen schneller etwas.

Gibt es Evidenz, dass ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in Politik oder Verwaltung für bessere Radinfrastruktur sorgt?

Ich kann ad hoc keine Studie dazu zitieren, aber von Frauen geführte Institutionen und Teams – ob es nun die Verwaltung ist oder ein Unternehmen – sind offensichtlich wie auch wissenschaftlich nachweisbar inklusiver und beziehen mehr Interessen ein. Daher gelangt das Gemeinwohl besser zur Durchsetzung. Auffallend viele Städte, die in den vergangenen Jahren mit großem Engagement und erfolgreich an ihrer Nachhaltigkeit gearbeitet haben, werden von Frauen regiert.

Wie überzeugen Sie Unternehmen davon, dass sie Maßgebliches und für sie Nützliches beitragen können?

Unsere KundInnen kommen mit unterschiedlichen Herausforderungen zu uns. Manche wollen einfach attraktiver für junge ArbeitnehmerInnen und deshalb klimafreundlicher werden und andere wollen schlicht die letzte Meile – in dem Fall die der Personen – zu ihrem Standort lösen. In jedem Fall ist es sinnvoll, nach dem Bedarf zu schauen – und die MitarbeiterInnen zu fragen, was sie brauchen. Denn dann wird sichtbar, welche Verkehrsmittel überhaupt infrage kommen und wie dann ein bedarfsgerechtes und klimagerechtes Mobilitätskonzept aussehen könnte. Man kann zusätzlich Fahrtenbücher und Reisekostenabrechnungen auswerten, um zu zeigen, dass nachhaltige Mobilität auch kostengünstiger ist. Nicht zuletzt sorgt die EU-Kommission für Incentives, wenn sie ab 2023 die Nachhaltigkeitsberichtspflicht für Unternehmen aller Größen verschärft.

Warum brauche ich eine Mobilitätsberatung?

Plakativ gesprochen: Der typische – meist männliche – Fuhrparkleiter eines Unternehmens hatte bisher lediglich mit Autoleasing zu tun und braucht nun Support, wenn es um Park-, Lade- und Digitalinfrastruktur für E-Lastenräder, E-Scooter oder E-Tretroller geht. Wir haben aber vor allem viele Immobilienentwickler mit Architekturbüros als Kunden. Radduschen, Werkstatt, Ladestationen, was davon braucht es wann und vor allem wo und wie muss das aussehen, damit es seinen Zweck erfüllt? Viele Planungsbüros haben hier einfach noch recht wenig Expertise, weil die Lehrpläne der Universitäten das ja bis heute nicht enthalten. Ich hoffe natürlich, dass es uns in zehn Jahren dafür nicht mehr braucht.

Was machen Sie dann in zehn Jahren?

Dann möchte ich mehr an Schnittstellen arbeiten: an denen eines Stadtraums, in dem Wohnen, Arbeiten, Erholen, Spielen, Sporttreiben und Kunst und Kultur ineinander übergehen. Das klimaneutrale Mobilitätsangebot wird an reicheren Standorten früher da sein und an ärmeren später. Und das hat wiederum – wie die heutige Mobilität auch – soziale Auswirkungen, die dann noch eine Herausforderung sein werden. In der Stadt der Zukunft wird der private Pkw nicht mehr gebraucht.

Sind die StVO-Ultras aus Ihrem Buch so gefährlich, wie sie klingen?

Wir haben derzeit unterschiedliche VerkehrsteilnehmerInnen auf der Straße – die sich in einem Gegeneinander bewegen. Da helfen uns keine Witze von WeltverbesserInnen über SUV-FahrerInnen. Auch keine überkorrekten FahrradfahrerInnen, die sich dauernd echauffieren über alle anderen, die entweder die Straßenverkehrsordnung missachten oder aus ihrer Sicht ohnehin mit dem falschen Verkehrsmittel unterwegs sind.

»Durch einen Rückzug auf das eigene Im-Recht-Fühlen und die Verteidigung geltender Paragrafen werden wir die Mobilitätswende nicht hinbekommen.«

Martha Wanat

Sie meinen eine Überhöhung der FahrradfahrerInnen als moderne, bessere Menschen?

Ja. Wir haben natürlich Gesetze, die das Auto privilegieren und andere VerkehrsteilnehmerInnen und die Umwelt benachteiligen. Das wird mit einer Anspruchshaltung verbunden, die ohne Argumente dazu auskommt, was denn zum Nutzen aller beiträgt. All denen wie auch den unverbesserlichen WeltverbesserInnen möchten wir sagen: Durch einen Rückzug auf das eigene Im-Recht-Fühlen und die Verteidigung geltender Paragrafen werden wir die Mobilitätswende nicht hinbekommen. Denn nicht nur die Paragrafen werden sich in naher Zukunft ändern. Dazu passen ja auch alle Diskussionen um die Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahnen, die in Deutschland bekanntlich noch absurder sind als andernorts. Wir sollten und wir können das ideologiefreier besprechen und uns auf konkrete Lösungen konzentrieren, die attraktive Alternativen zu unserer jetzigen Alltagsmobilität sind. Dann ist die Veränderung von Ritualen einfacher.

In Ihren Publikationen geht es immer auch um moralisierte Mobilität – warum sollten denn ausgerechnet Mobilität und das Statussymbol Auto ideologiefrei diskutiert werden?

Seit dem Dieselskandal 2015 haben wir unser Mobilitätsverhalten radikal infrage gestellt. Da wurde plötzlich in mehr Familien zumindest leise mal gefragt: Ist das überhaupt in Ordnung, wie wir hier Mobilität praktizieren? Natürlich antworten viele: Das ist meine Freiheit und die hab ich mir erarbeitet. Aber diese moralisch aufgeladene Diskussion ist wichtig und der einzige Ausweg aus einer fossil angetriebenen, sozial ungerechten und unsere Umwelt wie uns selbst belastenden Situation.

Es ist ein bisschen wie mit dem Fleischessen und den VegetarierInnen. Es ist soziologisch spannend, dass es Leuten mitunter unangenehm ist, zu sagen, dass sie mit dem Auto da sind. Wenn man 20 Jahre lang im Alltag fast überallhin mit dem Auto gefahren ist, braucht es aber ein paar gute Ideen, bis man sich vorstellen kann, sich anders fortzubewegen.

Bremst die Diskussion um E-Antrieb und Wasserstoff die Mobilitätswende aus?

Ja, es gibt hier ein Produkt ohne Infrastruktur – und auch ohne Erfahrungen, wie die neue Technologie genutzt werden sollte, damit sie tatsächlich umweltfreundlich ist. Der Fokus auf die Technik abstrahiert die Diskussion auf ein Übermorgen mit vielversprechenden Antrieben und autonomen Fahrzeugen. Doch was wir mitdenken müssen, sind die Probleme oder Herausforderungen, die diese Technologien mit sich bringen können. Gleichzeitig wird von den eigentlichen städtebaulichen Herausforderungen abgelenkt. Denn die Technologie wird einen Großteil der mit Mobilität verbundenen Probleme wie den Platzmangel nicht lösen. Und wir werden es uns schlicht nicht leisten können, nur zu warten, bis E-Mobilität flächendeckend da ist, um dann erst zu beginnen, den Klimawandel anzugehen.

Warum halten sich viele für ProfiteurInnen des ums Auto gebauten Systems, die es nicht sind?

Das Auto steht für einen bestimmten Wohlstand. Generationen vor uns haben sich das erarbeitet. Inzwischen ist das milieuabhängig, ob es als Statussymbol gilt. Aber in manchen steht das Symbol Auto für Freiheit und verstellt den nüchternen Blick auf den Nutzen, den man wirklich hat. Der Komfort, der versprochen wird, wenn man das Auto vor der eigenen Haustür hat, wird ja gar nicht eingehalten. Schon individuell nicht. Erstaunlich viele Menschen zahlen inzwischen sehr viel dafür, jeden Tag im Stau zu stehen und dann keinen Parkplatz zu finden. Und das wird noch teurer werden. Aber nicht alle rechnen sich das mal durch und überlegen, ob der Nutzen allein diese individuellen Kosten überhaupt rechtfertigt. Von den gesellschaftlichen noch abgesehen. Ein Kilometer Autostraße kostet die Gesellschaft sehr viel. Ein Kilometer Radweg ist viel billiger und bringt dabei deutlich mehr Nutzen.

Was entgegnen Sie Leuten, die argumentieren, dass sichere Radwegeinfrastruktur auf dem Land nicht finanzierbar ist?

Sie meinen Suburbia?

Ich meine das Land jenseits der Vorstadt.

Ja, da ist es natürlich ein Problem, die Notwendigkeit auch in insgesamt infrastrukturarmen Gegenden zur Priorität zu machen. Manchmal ist der Tourismus ein gutes Argument, damit mehr Bereitschaft zur Finanzierung entsteht. Doch wo es keine großen ArbeitgeberInnen gibt, ist allein die Politik gefragt, im Zuge der Regionalentwicklung für ein anderes Milieu zu sorgen. Aber: Der Trend New Work wird immer mehr innovative Coworking-Spaces aufs Land bringen und das wird positive Auswirkungen auf die Mobilität haben.

Macht Unternehmensgründung auf dem Land aus ökologischer Sicht noch Sinn?

Ich verstehe die Frage! Langfristig würde ich trotzdem sagen: Ja.

Für manche Geschäftsfelder brauchen die MitarbeiterInnen nämlich nur mehr Notebooks und WLAN. Doch es gibt auch andere Wirtschaftsbereiche und alle Menschen, die am Land arbeiten, und auch die, die dort leben, aber nicht arbeiten, profitieren von Unternehmensgründungen.

Sollte es eine staatliche Prämie geben, damit Kinder zum 16. Geburtstag ein E-Bike bekommen, statt sich eines zur Pensionierung zu kaufen?

Ein normales Rad reicht. Bei Jugendlichen halte ich den Umstand für besonders relevant, dass man sich um ein E-Bike auch kümmern muss – mehr als um ein normales Fahrrad.

Bei einer Prämie würde ich eher auf den Gesundheitsaspekt setzen. Ein Rad in Milieus, wo derzeit kaum eines vorhanden ist, würde dafür sorgen, dass ein anderes Mobilitätsverhalten gelernt wird. Es gibt Studien, die zeigen, dass Kinder heute nicht mehr das Gefühl für Körperbalance haben, das frühere Generationen hatten. Kinder sind mehr vor Bildschirmen und bewegen sich weniger.

Weil FahrradfahrerInnen aber auch einfach VerkehrsteilnehmerInnen sind, wäre da die staatliche Finanzierung eines echten Fahrradführerscheins in Kombination mit der Förderung eines Fahrradkaufs wünschenswert.

In ländlichen Gegenden werde ich dem Entgegenfiebern aufs Auto aber nicht mit dem Fahrrad beikommen, oder?

In Thüringen gibt es ein Konzept, das sich »Gesundheitskiosk« nennt, in dem Mobilitätsinfrastruktur und medizinische Versorgung zusammengedacht werden. Dort gibt es verschiedene Mikromobilitätsangebote zum Mieten, sprich vor allem E-Bikes, die auch gewartet werden und sich immer an einer Bushaltestelle befinden.

Was also gebraucht wird, um längere Strecken zurückzulegen, sollte kommunal zur Verfügung gestellt werden, was beispielsweise in Form von Rufbussen bereits praktiziert wird. Ich denke, der gesellschaftliche Anspruch sollte Mobilitätsgarantie lauten: das heißt, binnen 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad alle alltäglichen Grundbedürfnisse decken zu können. Das müssen wir auch auf dem Land so denken.

Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.

Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.